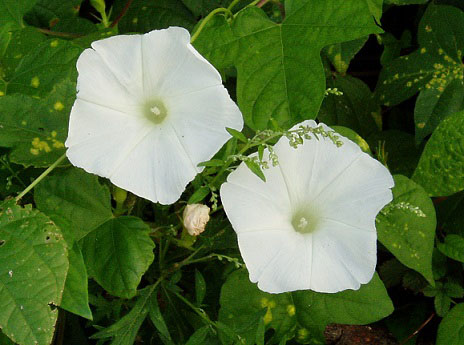

大府市S・E氏提供

法 話

(211)「教化伝道(9)」

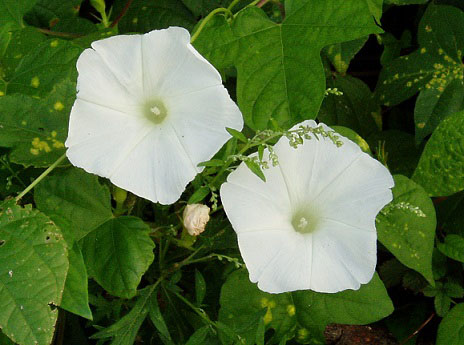

大府市S・E氏提供 |

大法要勤修の歩み

当山では来春3月31日に親鸞聖人七百五十回御遠忌法要を勤修します。前号でも触れましたが、記念事業への取り組みは順調に推進し、当初予算に計上した諸工事はこのほど全て竣工しました。ただ鐘楼については、当初の調査では柱の部分補修と貫の取替と瓦屋根の一部補修で大丈夫ということでしたが、精査した結果屋根全体を葺き替えなければならないことに。

建築会社に見積もりを依頼したところ、500万円余の工事費の見積額が出ました。屋根瓦代や葺き替え工賃はもちろん、破風の漆喰工事の費用、仮設・運搬費も含めての金額。ただ見えない部分、例えば棟木近くの野地板などが傷んでいて取り替える必要がある場合などの費用は別途とのこと。いずれにしましても、追加工事をやらなければなりません。いや、予算上では新規工事になるかも。

となれば、補正予算を策定しなければなりません。早速責役・総代会を開いて検討。種々検討の結果、法要費を節減し予備費を減額してどうにか必要経費を捻出することができました。ヤレヤレ。秋彼岸のお中日、去る9月23日に報恩講に次ぐ重要な定例法要であります「永代経法要」を勤め終えたところで、鐘楼の屋根葺き替え工事を建築会社に発注。12月4日~5日にお勤めする報恩講までに完工できるようお願いしました。

かくして、御遠忌記念事業の工事関係については、ほぼ決着の目途がつくこととなりました。取り組み課題の焦点は、御遠忌の主目的である法要勤修そのものに移行。法要の全体像を前回の記憶を辿ってラフにしたためると以下のようになります。当日午前10時より記念事業の落慶法要。比較的簡単な法要を、参詣の皆さんともどもお勤めします。法要終了後記念事業落慶式。

落慶式次第は過去の例からすれば、開会・委員長あいさつ・住職あいさつ・感謝状贈呈ということになりましょう。感謝状は記念事業工事関係者と高額進納者に贈呈。建築業者の代表の方から挨拶をいただいて閉式。11時から来賓・内部スタッフがお斎(食事)をいただき、11時30分ごろからは法要に出仕いただく法中(外部寺院)の方々等にお斎を呈上。そしていよいよ集会。

法中・声明方(声明の専門家)・楽僧(雅楽奏者)が、それぞれの控え室に勢揃い。式事より装束着用の案内があり、一同法衣鞄を開けてそそくさと準備開始。因みに、御遠忌など重大な法要に依用する導師の装束は、法服、七条袈裟、下袴。入内(内陣出仕)法中の装束は、裳附、五条袈裟、指貫。装束を着け終わったところで、稚児行列の出発地・緒川公民館(当時)に向けて、それぞれお出かけくださいと式事が指示。

ところで、式事とは?とお尋ねのムキもあろうかと。宗派によっては、例えば会奉行とか別の呼び名があるかも知れませんが、当派では式事。今流に言えばディレクター。アシスタントと2人でのお役目。その式事の下に係役、いわばスタッフを2人置きます。この4人のメンバーが、これから始まる大法要の全てを取り仕切っていただくことになります。

12時40分、導師・法中・声明方・楽僧の衆僧、緒川公民館に向けて出発。徒歩5分ほどで到着。公民館前広場には、すでに470名余のお稚児さんが集合しています。広場は、煌びやかな稚児衣装と冠、そして付き添いのお母さんの色とりどりの晴れ着で埋め尽くされています。行列が始まれば、おじいちゃんおばあちゃんも加わって2000名に垂んとする大行列に。13時、式事の指示に従っていよいよ行列出発。

行列の順序はといえば、先導に仏旗を掲げたポールを持つ総代。4総代はモーニングに裃の正装。その後に4名の楽僧。楽僧は、裳附け五条指貫の装束で、篳篥や龍笛で楽を奏で、稚児行列の道行きに古典的な雰囲気を醸し出します。その後にお稚児さん。付き添いのお母さんやお父さんともども歩きます。行列が進むと、20~30人毎に法中が1人列に加わります。

稚児行列の道行きは、予め警察に申請して許されたコース。もちろん国道などは避け、できるだけ車の通行量の少ない道を選択。すると、地区へのアピール度がいまいちということになるかも知れませんが、交通安全第一致し方ありますまい。辻々にガードマン、要所には警察官も立っていただき交通整理。コースの長さは約700メートル。総勢2000人に垂んとする大行列の長さは何メートルになりましょうか。関係者の話では、行列の先頭が寺に到着した時には、最後尾は未だ公民館にいたとか。

その最後尾、これまた重要な役割を担っています。一般稚児の最後を受けて列を成すのは役稚児。役稚児は小学3年生以上で定員は20名。役稚児の列には付き添いはなく、小学生といえども体位向上の現今、冠の高さも加わり成人を凌ぐほどの身丈。役稚児の列に続いて直径2メートルほどの大きな朱傘を差し掛けられ、法服七条下袴の装束姿でゆっくり歩くのは山主(住職)。そして行列の最後尾を締めくくるのは、数衣香炉箱を持つ式事係役。

この最後尾が山門近くに至った時、梵鐘9打。なお、行列の先頭が山門近くに着いた時も梵鐘9打。境内に入った稚児行列は、本堂正面の自然階(階段の上に地面から浜縁まで仮設したスロープ)を土足のまま進んで、焼香・参拝。参拝後Uターン。自然階を下って解散。入堂のお稚児さん、退堂のお稚児さん、付き添いのお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、一般参詣者、法要役員等々で境内はごった返しています。行列最後尾到着は14時10分ごろ。(次号へ続く)

合掌

《2018/10/3前住職・本田眞哉・記》