──アジア文化交流センター06夏の研修──

ヨーロッパに“アジア”を訪ねる旅

クーデンホーフ光子ゆかりの地を巡って ⑤

●クーデンホーフ家はどんな家柄?

ところでクーデンホーフ家はどんな家柄なのでしょう。シュミット・村木眞寿美著『ミツコと七人の子供たち』に書かれている話を要約すると次のようです。

歴史記載で最初に登場するのは1259年没のゲロルフ・クーデンホーフェ。16世紀にはハプスブルグのカールⅤ世(1500~1558、1515年からスペイン王、1530年から神聖ローマ帝国ドイツ文化圏の皇帝)の時ハプスブルグ家に従い、ジャック・クーデンホーフェ(1594没)は帝国貴族に列せられた、といわれる名家。

降って1858年、17歳のマリー・カレルギーと32歳のフランツ・カール・クーデンホーフがパリで挙式。そして、翌1859年二人の間に光子の夫ハインリッヒが誕生。二人の年齢差は、奇しくもハインリッヒと光子の年齢差と同じ15歳。この夫妻は生涯において三つの大きな買い物をしたという。

一つはドナウ河畔のオッテンスハイム城。もう一つはハンガリーのカルパチアの原始林とツァムートの荘園。そして三つ目は、光子夫妻が暮らしたロンスベルグ(現・ポペチョヴィッツェ)のお城と森林と農地。

さて、旅はどこまで進んでいましたっけ。そうそう、ウイーンのマキシング・シュトラーセの光子の旧居を見たところでしたね。専用バスは光子の墓のあるヒーツィングのフリードホーフ(共同墓地)を目指して進みます。数分走ったところで降車。

ご存じのとおり、ヨーロッパでは車は右側通行。私たちのバスは、シェーブルン宮殿の正門から敷地に沿って左回り(外回り)に進行。したがって、宮殿敷地反対側の歩道に降り立つことになり、墓地に向かうのには車道を横断しなければなりません。ところが、近くに横断歩道はなく、車の間をすり抜けて素早く渡らねばなりません。

日本国内では、「手をあげて、右を見て左を見て、もう一度右を見て渡りましょう」ですが、こちらでは少々勝手が違います。「手をあげて、左を見て右を見て、もう一度左を見て渡りましょう」ということに。しかし、車が頻繁に通るためそんな悠長なことは言っておられません。団員30名は車列の切れ目をねらって「みんなで渡れば怖くない」とばかり「よしいけ!」ドドドドッと横断。止まった車のドライバーも苦笑い。

●クーデンホーフ家の墓は第13区画69番

実に広大な共同墓地。門を入ったところにあるチャペルらしき建物では葬儀が執り行われていたようで、黒い服を着た男性や女性の姿が見受けられました。洋の東西を問わず“弔”の場合の衣装は白いシャツに黒いネクタイ黒いスーツのようです。

この共同墓地は、シェーンブルン宮殿の敷地の一角を占める墓地だけあって、かなり立派な墓碑が建ち並んでおり、ハイ・グレード。クーデンホーフ家の墓は、丘の斜面を階段状に区画した墓地の中腹の段のほぼ中央にありました。13区画の中ほど、69番。

光子は死に際して、ロンスベルグにある夫の墓のそばに葬って欲しいと言い残していた模様。しかし、実際に埋葬されたのはここフリードホーフ・ヒーツィング。ロンスベルグに埋葬できなかったのは、光子が亡くなった時期が第二次世界大戦中であったためといわれています。その上8月27日という夏期では遠く離れたチェコの地に埋葬することは無理だったのでしょう。二人を一緒に葬って欲しいという光子の願いを実現してあげたいという声もありますが、未だ実現していません。

光子が埋葬されているクーデンホーフ家の墓は実に立派。十字架を含めた墓石の天辺までの高さは4メートルを超えているようです。墓石の前の墓室は幅3メートル超、長さが4メートルはありましょう。二つの鉄製の輪の付いた三枚の石の蓋で覆われています。

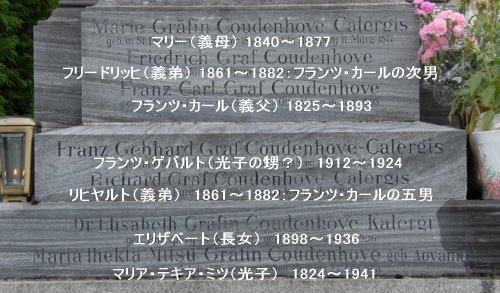

墓碑の下、三段の石の基壇には墓碑銘がぎっしりと刻銘されていました。系図と照らし合わせて検証してみると以下のようになるようです。

この中で一人不明なのが2段目の1行目に刻銘された「フランツ」。1912~1924となっていますから、12歳で夭折しています。

現地ガイドの館野さんは、光子の孫ではないかとおっしゃっていましたが、1893年生まれの長男ヨハネス(光太郎)の子としても19歳の時の子となり、不自然。ハインリッヒの弟(フランツ・カールの五男:リヒヤルト)の子(光子の甥)ではなかろうかと思われます。

1867年生まれの彼の子であるとすれば45歳の時に生まれたわけで、可能性としては十分かなえられるところ。あるいは、ハインリッヒの妹(1871年生まれ)の子どもとも考えられますが。となると、彼女が41歳で出産したことになり、当時としては生理的に可能だったのでしょうか。また、嫁した女性の子を実家の墓に埋葬するという習慣があったのか、という点も疑問。《次号へ続く/2006.11.2 本田眞哉・記》